聚焦兩會(huì) 委員風(fēng)采|胡萌蓯 履行委員職責(zé) 傳承民俗文化

作者:劉美玲

發(fā)布時(shí)間 : 2024-01-02

發(fā)布單位 : 益陽日?qǐng)?bào)

點(diǎn)擊數(shù):次

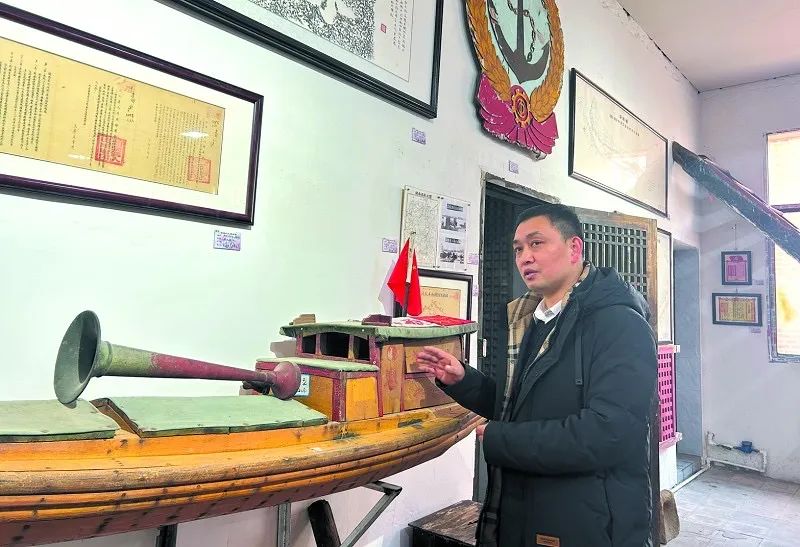

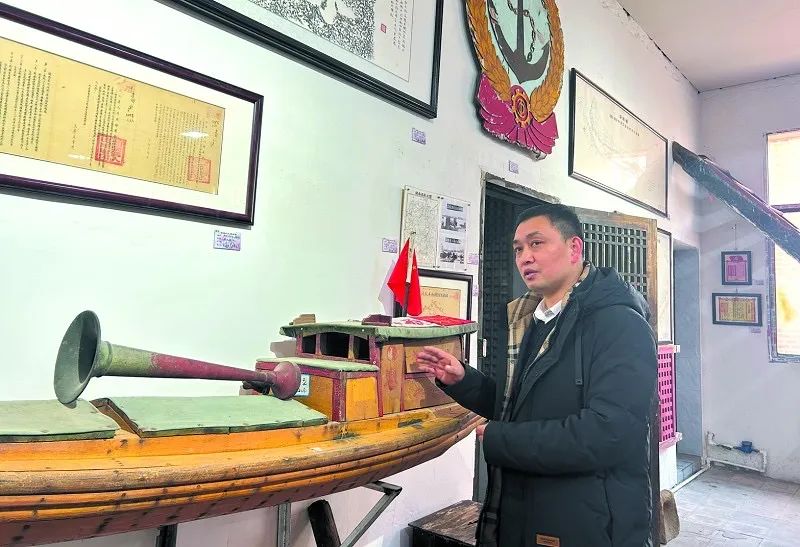

“希望能抓住明清古巷建設(shè)契機(jī),以文化長(zhǎng)廊、古代制品展示區(qū)、真實(shí)交互博物區(qū)等為展現(xiàn)形式,打造益陽民俗文化交流平臺(tái),通過定期舉辦展覽、邀請(qǐng)民俗專家開展講座、研學(xué)旅游等,推進(jìn)益陽傳統(tǒng)民俗文化的活態(tài)化傳承。”近日,市政協(xié)委員胡萌蓯向記者分享他撰寫的《關(guān)于成立益陽民俗文化館的建議》。胡萌蓯是市收藏家協(xié)會(huì)副主席,早在2004年,他就開始接觸收藏行業(yè)。剛涉足收藏行業(yè),胡萌蓯因“看走眼”虧了不少錢,他不僅不氣餒,還訂閱了《收藏界》《湖南收藏》等雜志潛心學(xué)習(xí),查閱史料研究藏品的文化淵源。自當(dāng)選市政協(xié)委員后,胡萌蓯在守護(hù)傳承銀城文化記憶方面做了不少努力。2018年,資陽區(qū)啟動(dòng)棚戶區(qū)改造,資江風(fēng)貌帶沿線、大碼頭街道等地的老房子均面臨拆遷,眼看著大量代表地方文化的老物件命運(yùn)堪虞,胡萌蓯和資陽區(qū)收藏家協(xié)會(huì)骨干組成“百年益陽團(tuán)隊(duì)”,7名收藏家日夜奔走在老城區(qū),投入1200余萬元,共挽回老物件3萬余件,收藏了棚戶區(qū)80%的老物件,為保留銀城歷史文化記憶保存了珍貴的第一手資料。為讓銀城歷史文化活起來,胡萌蓯在資陽區(qū)汽車路街道人民路社區(qū)打造“槿苑”,精選藏品3000余件,分為紅色印記、老城記憶、水運(yùn)文化等篇章,通過展出老照片、老物件、瓷器、歷史檔案等,詮釋銀城的民俗文化、碼頭文化、鄉(xiāng)愁文化。記者走進(jìn)槿苑,煤油燈、電影放映機(jī)、公用電話亭等藏品述說著銀城的舊時(shí)光,仿佛置身一座益陽老物件珍藏館。今年5月以來,槿苑已免費(fèi)接待中小學(xué)生100余批次5000余人參觀學(xué)習(xí)。胡萌蓯說:“如果本土的文化都不能傳承好,談文化自信根本沒有底氣。木槿是資陽區(qū)的區(qū)花,‘苑’是指文藝薈萃的地方,我花了一年多時(shí)間籌備布置槿苑,想把它打造成銀城文化的展示窗口,讓更多中小學(xué)生愛上本土文化。”